🩸採血の基本

血液検査は基本中の基本。ですが、今までペンしか握っていなかった研修医になりたての人にとっては人に侵襲を与える最初の難関ですね。

手順や注意点などしっかり知識を身に着けて自信をもってやりましょう。

目次

- 採血の目的と種類

- 必要な準備物

- 採血の手順(静脈採血)

- 基礎知識

- よくある失敗と対処法

- 安全管理と感染対策

- 想定外の対応について

1. 採血の目的と種類

採血は診断・治療方針の決定に不可欠な検査です。目的に応じて以下のような種類があります。

- 静脈採血:最も一般的。血液検査全般に使用。

- 動脈採血:血液ガス分析などに使用。穿刺難度が高く注意が必要。

- 毛細血管採血:新生児や糖尿病患者の血糖測定などに使用。

2. 必要な準備物

- 手袋, アルコール綿, 駆血帯

- 採血針(翼状針/直針), 真空採血管,ラベル

| 項目 | 翼状針 | 直針 |

| 構造 | 羽根状のウィング付き。柔軟なチューブで接続されており、保持しやすい。 | 針とホルダーが一体化した直線構造。 |

| 穿刺成功率 | 高い (特に細い血管や高齢者・小児に有効) | 標準的な血管では問題ないが、細い血管では失敗率がやや高い傾向 |

| 患者の痛み | 少ない傾向 | やや強いと感じる患者もいる |

| 神経損傷のリスク | 低い (穿刺角度が浅く、探り動作が少ないため) | 高め (鋭角で深く刺さる可能性がある) |

| 溶血リスク | チューブがあるため、陰圧が緩やかで溶血しにくい | 陰圧が強く、溶血の可能性がやや高い |

| コスト | 高め(¥20) | 安価(¥8-¥10) |

| 適応場面 | 小児、高齢者、細い血管、神経損傷リスクが高い部位での採血に適する | 健常成人、太い血管、コスト重視の場面で有効 |

(参考文献:大西宏明. 採血手技が検査データに与える影響とは? エキスパートナースweb. 2024年7月1日)

- 注射機材廃棄容器

- 絆創膏

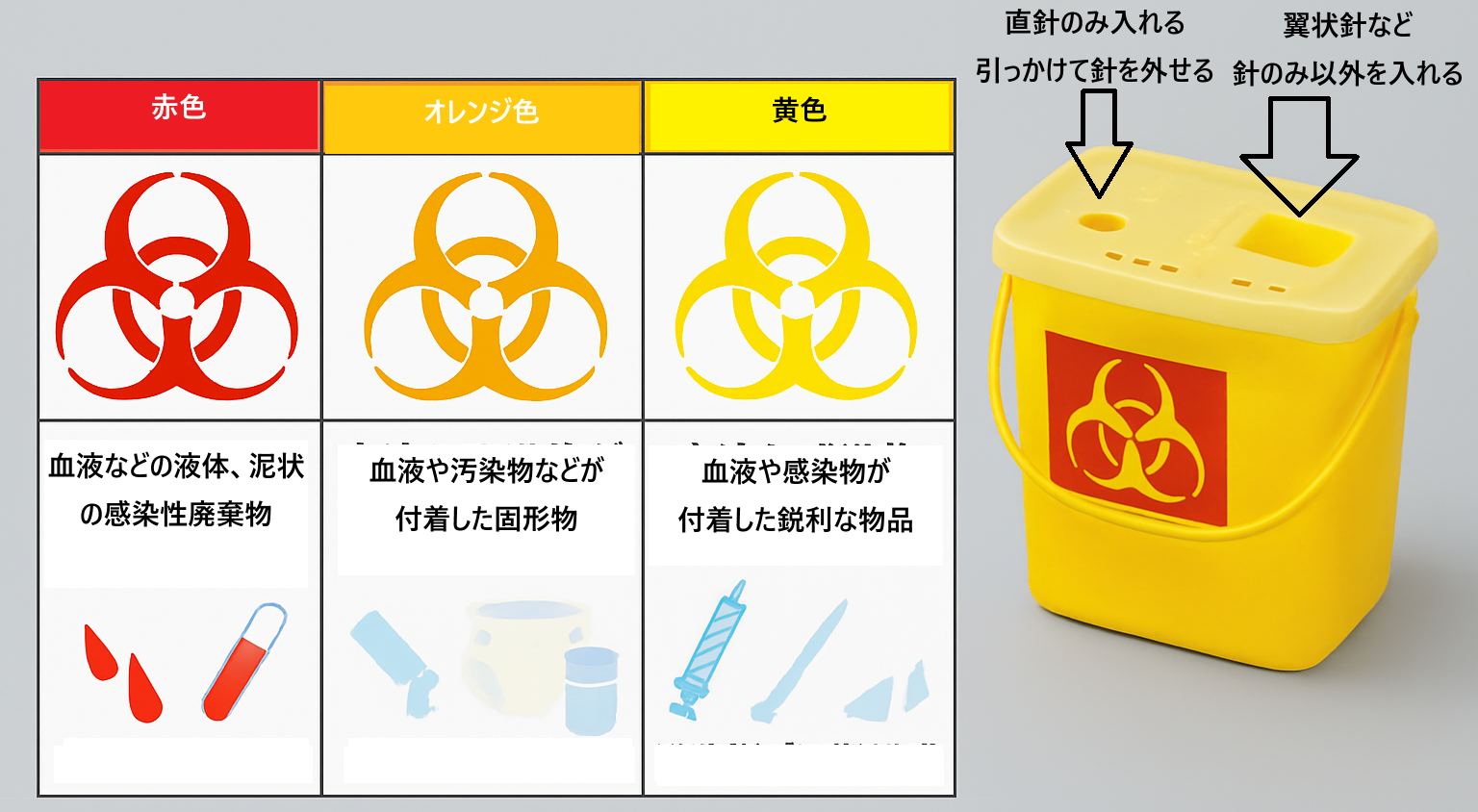

*注射機材廃棄容器

**バイオハザードマークについて

感染性廃棄物が含まれていることを示す国際的なマーク

廃棄物の性状に応じて赤、橙、黄の3色に色分けされています

3. 採血の手順(静脈採血)

- 患者確認,ラベルを貼付:氏名・IDを確認し, 適切な採血管にラベルを貼る。

- 駆血帯の装着:上腕に巻き、静脈を浮き上がらせる

*腕が90-85%になる程度の駆血が適切。

(加藤・森 2009;Sasaki et al. 2012)

これ以上は動脈血も駆血してしまい静脈まで血液が行かなくなる。 - 穿刺部位の選定と消毒:

・穿刺部位:肘窩の橈側皮静脈が第一選択としてお勧め

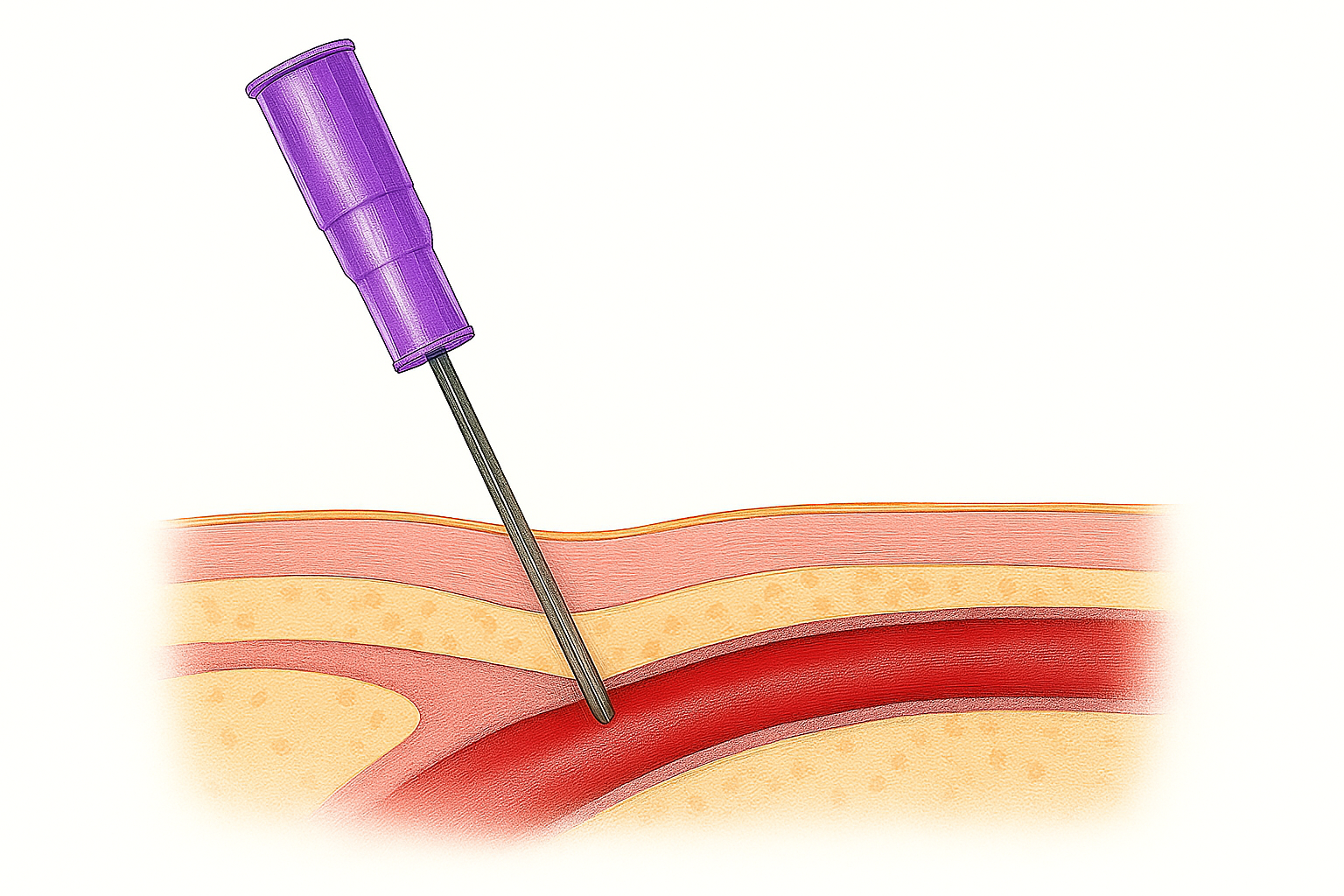

・消毒:WHOは30秒間拭き、30秒間乾燥させることを推奨している - 穿刺と採血:針を皮膚に対して約15〜30度で挿入

- 採血管の交換:必要な採血管を装着

- 針の抜去と止血:ガーゼで圧迫しながら針を抜く,5分程度圧迫する

*標準採血法ガイドライン参照 - 後片付け:検体管理を確実に

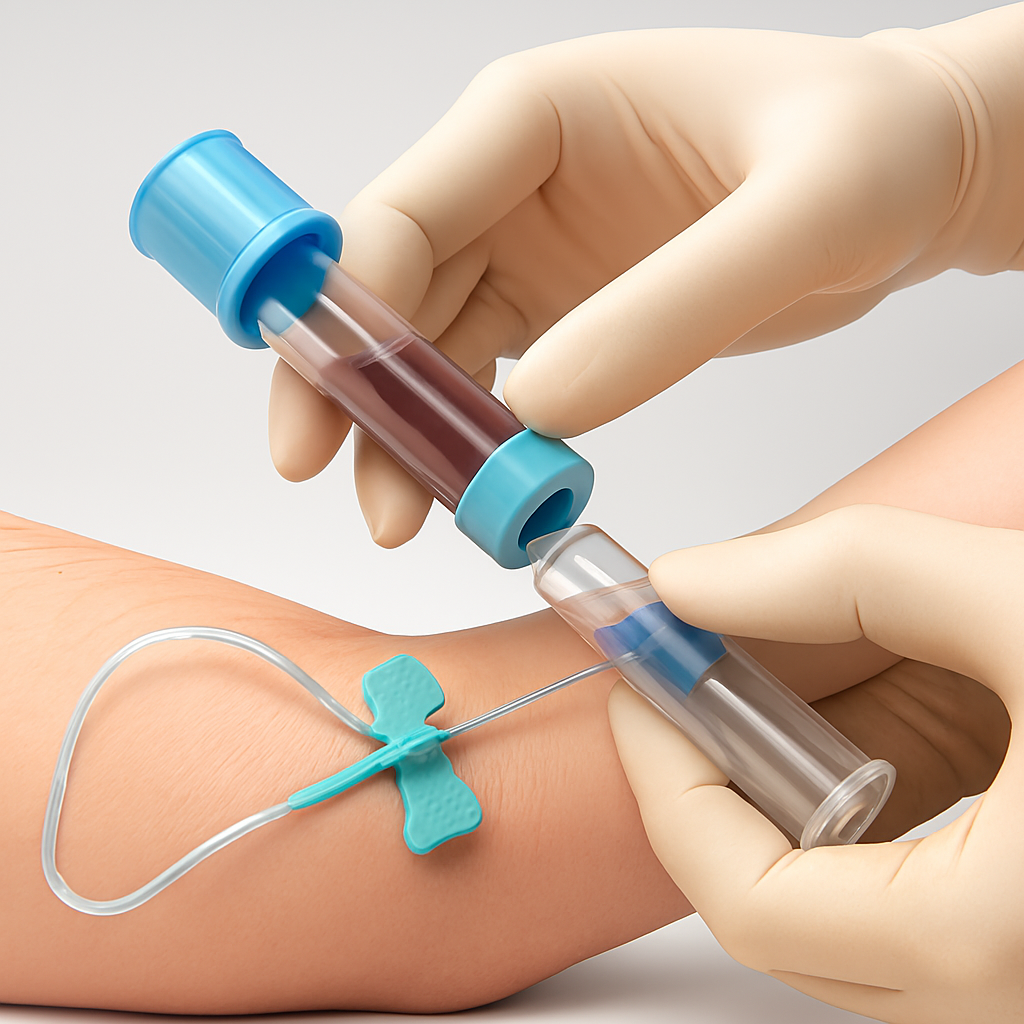

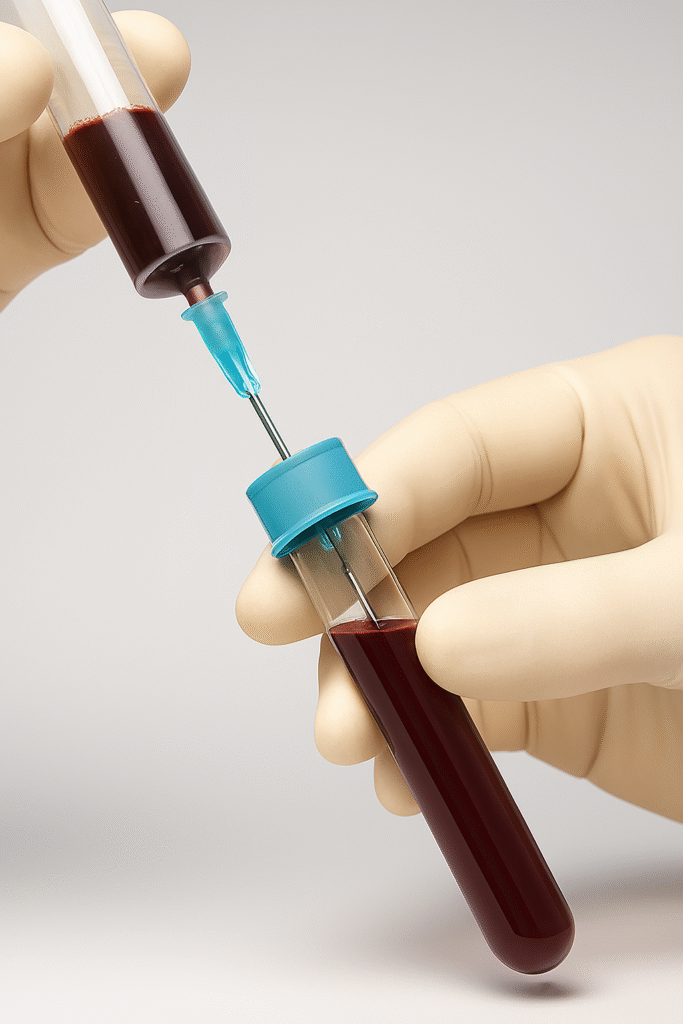

右:血管内へ穿刺 中央:翼状針での分注光景 左:直針での分注光景

4.基礎知識

血液検査をするときに最も重要なことが血管選び!

血管選びをするポイントは以下の3点

・解剖学的知識

・針が入れやすい血管の特徴

・狙うべきではない血管

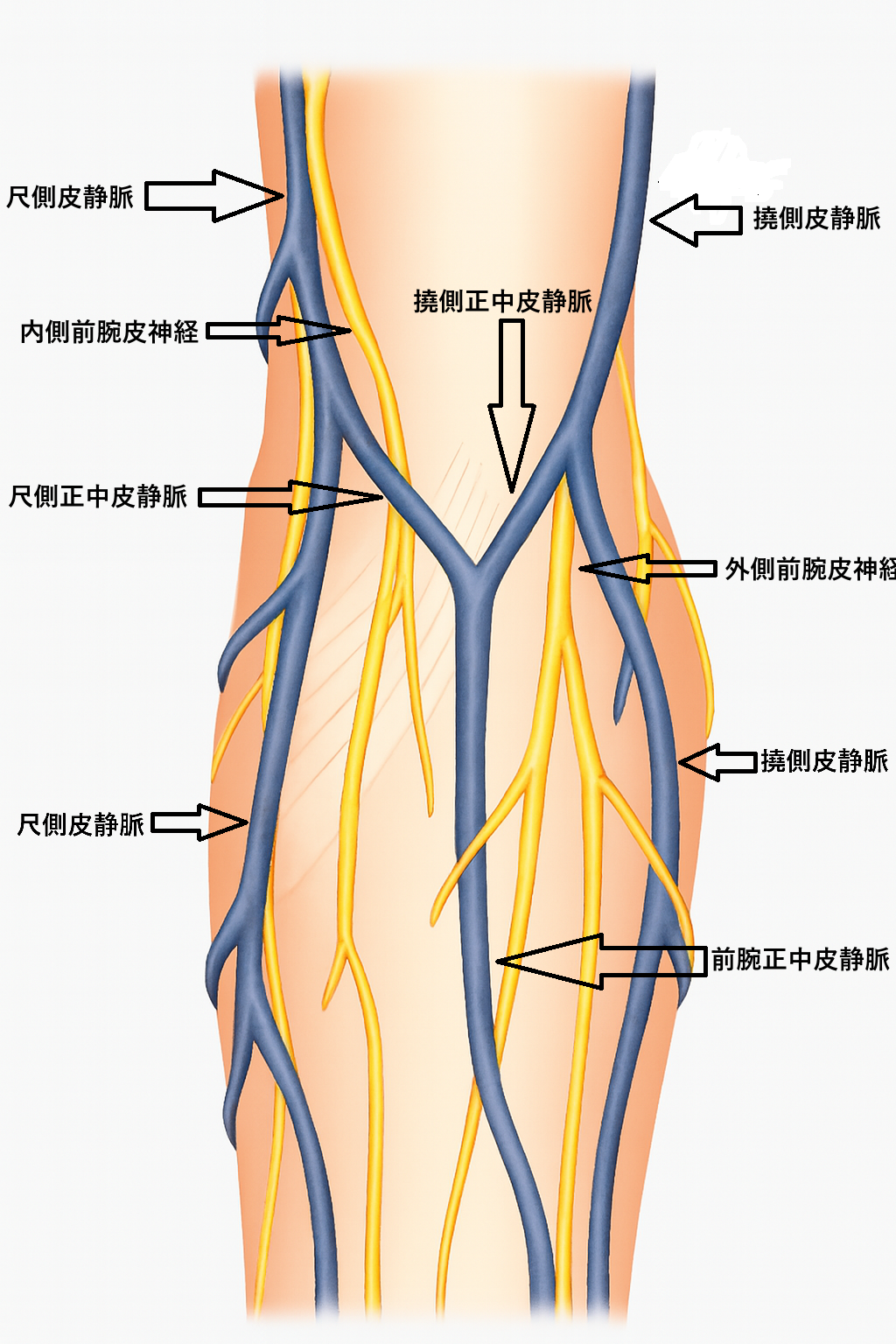

<血管走行>

狙うべき静脈は

・撓側皮静脈/撓側正中皮静脈

・前腕正中皮静脈

・尺側皮静脈/尺側正中皮静脈

がある。

しかし、下記画像のように尺側は内側前腕皮神経が並走しているため、神経障害を起こすリスクが撓側と比べれば高い。

*また、多数の神経枝が出ており疼痛を感じやすい。

(五味 2010;堀ら 2009;木森ら2010;Yamadaet al. 2008)

そのため、まずは撓側皮静脈、前腕正中皮静脈を最初に探すとよい。

<血管の特徴>

・血管自体に関しては目視ができて、太くて、浅く、弾力のある血管に限る。

*注意してほしいのは駆血前から見えている血管は動脈硬化などにより血管壁が肥厚しているだけの可能性があるため、注意が必要

→確認方法としては近位側から遠位側に向かって血管を押し血管を虚脱させる。その後すぐに血管が再度太くなれば血流が豊富であるとわかる。

**距離2.1mm未満で血管断面積が10.2mm2以上の場合穿刺しやすい傾向にあると報告がある。

(原明子ほか.女子大学生の採血失敗経験と血管特性.J Jpn Nurs Art Sci.2019;18:133-138.)

・血管の可動性を確認する:穿刺前に血管を左右に動かして可動性がある場合、穿刺した際に血管が逃げる可能性がある。

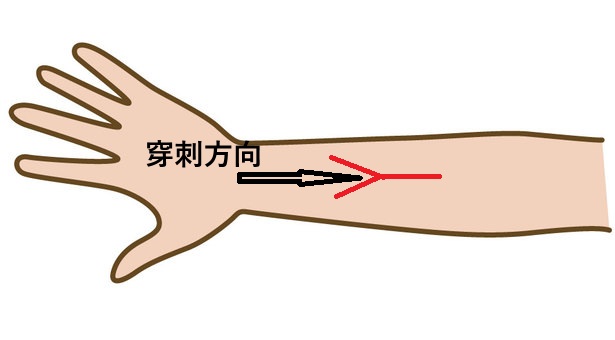

・Y字を探す。(結構大事!!)

血管を穿刺する際にどうしても血管が動いてしまう。しかし、Y字では左右が固定されているため動くことがない。

<狙うべきではない血管>

臨床検査医学会では下記を推奨している。

| 部位 | 起こりうる合併症や不具合 | 危険度 |

| 肘部の尺側領域 肘窩遠位部の正中領域深部 | 正中神経障害 | ● |

| 手首の撓側 | 橈骨神経障害 | ▲ |

| 手首の手掌側 | 腱, 動脈の損傷 | × |

| 乳房切除側の腕 | リンパ流うっ滞 | ▲ |

| シャント側 | シャント閉塞 | × |

| 重症アトピー皮膚炎や熱傷部位 | 採血困難, 消毒液による刺激 | ▲ |

| 感染部位 | 血流感染 | × |

| 麻痺側 | 神経損傷に気が付かない | × |

| 輸液ルート側 | 輸液が混入し測定値の異常 | × |

●:合併症に注意して穿刺 ▲:避けるべきであるが穿刺に注意すれば可能 ×:穿刺不可

5. よくある失敗と対処法

- 血液が引けない:血管内に留置できていない。針の角度や位置を微調整。(血管壁内にある可能性もある)駆血帯の再調整も有効。

- 一度血液が引けたのに体内に逆流してしまった:血管壁を貫通してしまったことにより毛細管現象が働かなくなった。

→少し針を戻す。

*経験上貫通した穴から血液が体内に漏れて腫れることが多い

→そうなったらすぐに針を抜き、圧迫止血を行う。 - 血管が見えない:温罨法や手を下げるなどで静脈を浮かせる。

- 患者が緊張している:交感神経が働き血管が収縮してしまうので声かけや深呼吸を促す。

6. 安全管理と感染対策

- 針刺し事故防止のため、使用済み針は即廃棄

- 手袋着用と手指衛生の徹底

- 採血管の取り違え防止に、ラベル確認を習慣化

7.想定外の対応について

- 穿刺部が腫れた

→圧迫止血を行う。また、すぐに穿刺部より中枢で再度駆血すると穿刺した血管から血液が漏れて腫れがひどくなる。

→もう一回採血する場合は末梢側or対側の腕で行う。 - 針刺しをしてしまった

→まずは大量の流水で洗い流す。

*石鹸も有用。アルコール綿などは有用性が証明されていない。

(安松隆治. 血液・体液曝露事故(針刺し事故)への対応. 耳鼻と臨床. 2015;61(2):72–74. )

→すぐに院内ルールに則り行動する。 - 動脈を誤穿刺した

→そのまま血液が取れるなら採血を行ってもよいと筆者は考える。

*重要なのはその後の圧迫時間!!

厚生労働省は30分と記載があるが、様々な文献や経験的に5-10分が妥当かと考える。 - 気分不快や意識消失が起こった

→迷走神経反射の可能性が高く、採血を中断し仰臥位,下肢挙上させる。 - しびれがのこる

→別で詳しく説明する予定ですが、神経内科にコンサルトをお勧めします。